| 川の水質をまもる 〜下水処理場のしくみ〜 |

|---|

水のつかいかたをみなおす 水のつかいかたをみなおす 川のよごれをへらすには、どうしらたよいのでしょう。

川のよごれをへらすには、どうしらたよいのでしょう。多摩川(たまがわ)のばあい、BOD基準(きじゅん)で見たよごれの大きな原因は、下水処理場(げすいりょりじょう)の処理水(しょりすい)と生活雑排水(せいかつざっぱいすい)でした。もとはといえばどちらも、ふだんの生活のなかで、私たちがつかってよごした水です。 わたしたちは、ふだんの暮らしのなかで、洗たく、ふろ、トイレなどに大量の水をつかっています。人口がふえている地域では、つかう水の量もふえます。 それだけたくさんの排水が、下水道に流されます。そうなれば当然、下水処理場からの排水量もおおくなり、川がよごれます。 このように、わたしたちの生活と川のよごれは、直接むすびついています。川をよごさないためにも、できるだけ水をむだにしないよう、くふうをしなければならなくなっています。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

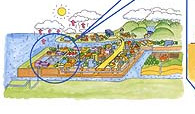

画像をクリックすると拡大図が表示されます。 画像をクリックすると拡大図が表示されます。 |

||

| 施 設 名 | 施 設 内 容 | |

| 水 処 理 施 設 |

1.下水管(げすいかん) | 家庭や工場から出されたよごれた水は、地下にはりめぐらされた下水管を通って、しだいに集まりながら浄化センターに流れていきます。 |

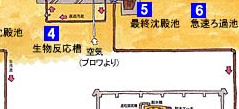

| 2.スクリーン・ポンプ棟 | 下水中に含まれる大きなゴミをスクリーンで取りのぞいた後、ポンプでくみ上げ最初沈殿池(ちんでんち)へ送ります。 | |

| 3.最初沈殿池(ちんでんち) |

この池では下水がゆっくり流れるあいだにゴミやドロなどを沈殿させて、上のほうのきれいな水を生物反応槽(せいぶつはんのうそう)に送ります。 下のほうにたまった、きたないドロは汚泥濃縮槽(おでいのうしゅくそう)に送られます。(生汚泥) |

|

| 4.生物反応槽 (せいぶつはんのうそう) |

最初沈殿池の上のほうのきれいな水に活性汚泥(びせいぶつをたくさん含んだドロ)を加えてかきまぜます。それにより活性汚泥中のびせいぶつが、下水中の有機物(ゆうきぶつ)を吸着(きゅうちゃく)、分解し、水に溶けている窒素(ちっそ)やリンを窒素ガスにかえたり、たくさんのリン酸を体内に蓄積(ちくせき)することで、下水中の栄養塩類を取りのぞきます。 | |

| 5.最終沈殿池 |

活性汚泥は池の底に沈み、上の部分の水はきれいになります。活性汚泥の大部分は返送汚泥として生物反応槽へもどします。 また、余分の汚泥は、汚泥貯留槽(おでいちょりゅうそう)へ送られます。 |

|

| 6.急速ろ過池 (きゅうそくろかち) |

最終沈殿池からの水は、砂などのろ材の中を通し、微粒子(びりゅうし)を取りのぞきます。 | |

| 7.消毒・放流ポンプ施設 (しょうどく・ほうりゅう) |

ろ過された水に次亜塩素酸(じあえんそさん)ソーダを入れ、消毒(しょうどく)してからポンプで送り、松阪港に放流(ほうりゅう)します。 | |

| 汚 泥 処 理 施 設 |

8.汚泥濃縮槽 (おでいのうしゅくそう) |

このタンクでは、水分と汚泥を分離させて汚泥の量を少なくします。 |

| 9.造流調質式脱水機 (ぞうりゅうちょうしつしきだっすいき) |

汚泥の固体と液体を分離させ、その濃縮(のうしゅく)された汚泥の水分を脱水機(だっすいき)でしぼりとり、固形状の脱水ケーキとします。 汚泥の中のリンを無機凝集剤と高分子凝縮剤で固定し、脱水ケーキとすることで効率的な 除去が可能となります。 |

|

| 10.汚泥焼却炉(将来施設) (おでいしょうきゃくろ) |

将来は、脱水ケーキをここで燃やし、焼却灰(しょうきゃくばい)として取り出します。 なお、当面は脱水ケーキを運び出して、埋め立て処分します。 |

文献:環境をまもる③みずとくらしをまもる/小峰書店(1996年)

資料:松阪浄化センター