スタッフブログ

環境基礎講座2025第3回「水環境」報告

*************************************************************************************

【日時】令和7年7月5日(土) 13:45~16:30

【場所】三重県総合文化センター

【演題と講師】

第1講

「伊勢湾の水環境 ~きれいで豊かな海に向けた取組~」

小林 紀有起 氏(三重県環境生活部環境共生局大気・水環境課)

第2講

「三重県における海洋環境の変化と持続可能な漁業」

古丸 明 氏(三重大学次世代漁業リサーチセンター 特任教授)

【参加人数】第1講 44人 第2講 46人

*************************************************************************************

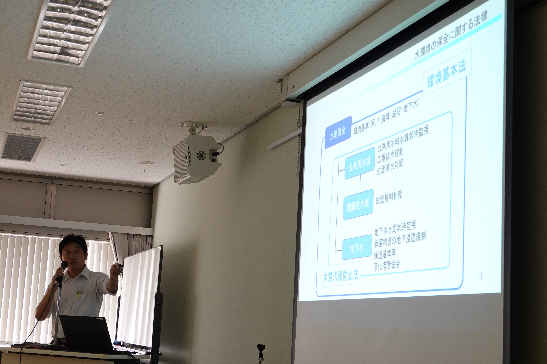

第1講は、三重県大気・水環境課の小林さんより、水環境の保全に関する制度、伊勢湾の「きれいさ」と「豊かさ」の現状と課題、そして三重県の取組についてご説明いただきました。

伊勢湾の底生生物のすみかは湾内の浅い場所で、水深5mより浅いところに湾内生物の80%が生息しています。しかし生息環境である干潟や藻場は、1955年と比べるとずいぶんと失われてきており、アサリや底生魚類、三重県のノリ養殖生産枚数も、1980年頃と比べ大幅に減っています。海の栄養分が増えることで海水中のプランクトンが異常発生し水の色が変化する「赤潮」は、発生すると、魚類が死滅しその死骸が沈降してヘドロ(汚泥)ができて、分解するとき酸素が少なくなります。「赤潮」は伊勢湾において近年減少傾向にありますが、海中の酸素濃度が低く魚介類の死滅や成育不全などを招く「貧酸素水塊」は、長期化・拡大傾向にあります。海域の栄養塩類(生物が生活を営むために必要な窒素・リンなど)を湾内の豊かな生物生産につなげていくため、栄養塩類の管理と藻場・干潟の保全・再生を、両輪で行うことが重要だというお話をしていただきました。

三重県の取組としては、令和4年に第9次水質総量削減計画を策定しています。下水処理場での栄養塩類管理運転の試行や、貧酸素水塊の原因解明などの調査研究、藻場・干潟及び浅場の保全・再生等の推進などの取組をご紹介いただきました。

第2講では、三重大学次世代漁業リサーチセンターの古丸さんより、最近、サケやサンマ、三重のカキなどが少なくなってきている漁業の変化について、その大きな要因のひとつが、地球温暖化による水温の上昇であり、北極圏の氷の量の減少や黒潮の流路の変化があるとお話いただきました。

以前は、低水温で豊かな栄養塩を含む「親潮」と、貧栄養で高水温の「黒潮」がぶつかる東北沖が良い漁場でしたが、それが変化してきています。「黒潮」が青森近くまで流路を変え、サンマの漁獲量は減少し、回遊経路が変化しています。伊勢湾の春の風物詩と呼ばれていたコウナゴも減少しました。また、養殖においても、水温上昇の影響により、三重県のマガキの生育不良や大量斃死が問題になっているとのお話でした。

質疑応答では、「伊勢湾で栄養塩を増やす取り組みを行っているが、愛知でも取り組んでいるのか?」、「アサリ回復の活動を行っており、これまでいたのにいなくなっているのはどうしたらいいか?」などの質問がありました。「きれい」で生物の「豊かな」海へと少しでも改善されるよう、理解を深めていっていただけたらと願います。

【報告:大山】